四神(しじん)思想

古代日本に伝播してきた四神思想は、陰陽五行説や風水思想と結びつけられ、四神の本来の概念にいくつかの新しい解釈や理解が加えられて発展していく。

風水思想では陰陽五行説をもとに、地形を動物に見立てて判断したり、方位盤によって方位の判断を行ったりする実践的な思想である。

風水思想では「気」の流れを重視する。

風水思想では四神を地形にあてはめて考えている。

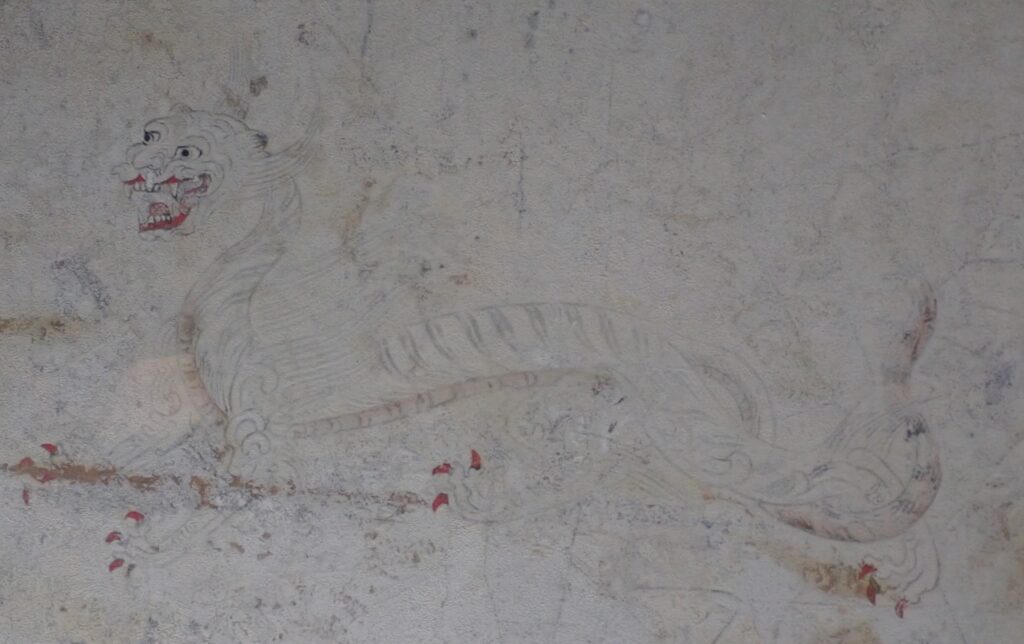

青龍:川・東、朱雀:池・南、白虎:道・西、玄武:山・北

地形を動物に見立てる思想が根底にあると思われる。

四神思想には「四神相応」という考え方があり、四神相応の地とは風水的に理の適った好適地のことである。

日本における四神相応の地とは、北側に山(玄武)、南側に池(朱雀)、東側に川(青龍)、西側に道(白虎)を有する地形のことである。

古代の都は四神相応の地に造られたと言われている。藤原京や平城京、平安京は四神相応の地を意識して造られているとの説がある。

平安京の場合、東・青龍を鴨川に、西・白虎を山陰道、南・朱雀を巨椋池(おぐらいけ)、北・玄武を船岡山に充てる説がある。

コメントを残す