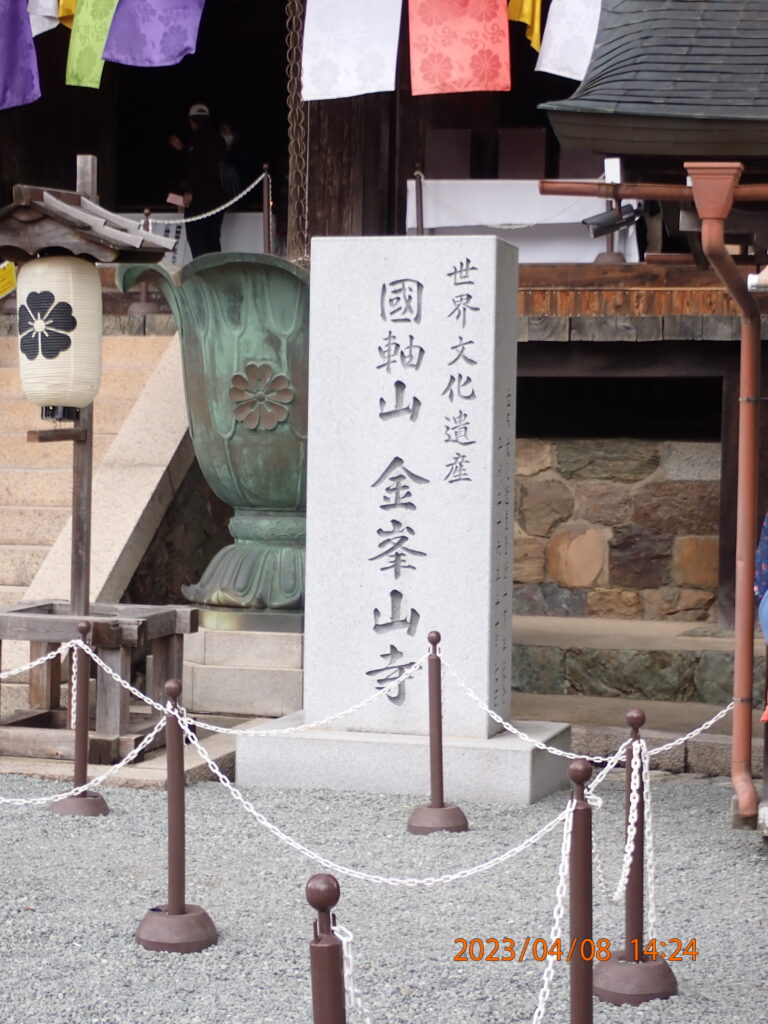

金峰山修験本宗 総本山。世界遺産。

場所 奈良県吉野郡吉野町

吉野山から山上ヶ岳(大峯山)に至る一帯は、古く飛鳥時代からから金峯山(きんぷせん)と称され、聖域とされた。白鳳時代(7世紀後半)に役行者(えんのぎょうじゃ)が一千日の参籠修行された結果、金剛蔵王大権現を感得せられ、修験道のご本尊とされた。

役行者は金剛蔵王大権現のお姿をヤマザクラの木に刻んで、山上ヶ岳と吉野山にお堂を建ててお祀りした。これが、修験道と金峯山寺の始まりとされる。

以来、金峯山寺は修験道の根本道場として栄えた。全国の修験者・山伏が集う修験道の中心寺院。

役行者が蔵王権現のお姿をヤマザクラに彫刻したことから、吉野山では山桜がご神木として保護され、日本一の桜の名所になった。

本堂は蔵王堂と呼ばれ国宝。御本尊は三体の金剛蔵王大権現で秘仏。通常は見ることができない。

私がお参りした2023年3月~5月の期間、秘仏の金剛蔵王大権現3体が特別開帳され、拝むことができた。巨大でかつ激しい憤怒のお顔で大変迫力があった。

また、国宝 仁王門は、2018年から10年かけての大修理を実施中で、門の左右に安置された金剛力士像は、現在奈良国立博物館に移設・展示中。東大寺南大門の仁王像に次いで日本で2番目に大きい仁王像。

コメントを残す